ニュースレポート2006

IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV 2006) 開催

2006年6月13日から15日まで、IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV 2006) が東京大学生産技術研究所にて開催されました。IVは、IEEE(米国電気電子学会) ITS Society の主催により最新の研究発表・交流の場として毎年開催される学術会議であり、ITSの情報分野でも最も質の高い国際会議の一つとして知られています。今回は当センター長の池内教授が同会議の総合委員長を務めたほか、須田教授、桑原教授、鈴木助教授、一部のスタッフメンバーも各種委員長および委員として会議を運営しました。

会議では、運転支援、視覚システム、衝突検知・回避、歩行者、センサ統合、ナビゲーション等のセッションのもと、39件のシングルトラックによる口頭発表、55件のポスター発表が行われ、またU. Ozguner教授(オハイオ州立大)、J. M. Blosseville氏(INRETS)、天野肇氏(トヨタ自動車)らによる招待講演が行われました。会場には国内外の産官学界より160名以上の参加者が訪れました。翌16日にはつくば市の国土交通省国土技術政策総合研究所へテクニカルツアーが開催され、スマートウェイについての公開実演が行われました。

また、今回の会議に合わせて情報・制御分野を中心としたITSの学術研究における仏・日・中・韓の交流事業であるFACT (French-Asia Cyber Transportation) の発足会も開かれました。会では代表者の C. Laugier 教授 (INRIA) が中心となり、池内教授らと今後の計画などに関する打ち合わせを行い、協力関係を確認し合いました。

(小野晋太郎 特任助手)

イノベーション・ジャパン2006-大学見本市に出展

ITSセンターは2006年9月13~15日の3日間、東京国際フォーラムで開催されたイノベーション・ジャパン2006-大学見本市に出展いたしました。このイベントは、大学の研究シーズと企業のニーズをマッチングする機会を提供することを目的として、科学技術振興機構(JST)およびNEDO技術開発機構(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が主催しているものです。

当センターは、東京大学から唯一の出展として、複合現実感交通実験スペースの展示を行いました。会場ではパネル展示により活動内容を紹介するとともに、交通シミュレーションと連接された卓上タイプのドライビングシミュレータによるデモンストレーションを行いました。 会期中3日間の総来場者数は、3万9650人に上り、当センターのブースにも多数の来場者が訪れました。来場した方々は現実感の高い交通状況を再現したシミュレータの運転を体験しつつ、システムの構成等についてスタッフに熱心に質問する姿も見られました。

(田中伸治 助手)

ITS World Congress 2006 London 報告

2006年10月8日から12日まで、第13回ITS世界会議がイギリス・ロンドンのExCeL (Exhibition Centre London)で行われました。 ITS世界会議は各国のITSに関わる大学・企業の研究者や技術者、政府関係者が一堂に会して最新の研究成果の発表や施策に関する議論を行うとともに最先端技術を展示する場として、毎年10月頃に開催されています。 ITSセンターも2003年のサステイナブルITSプロジェクト発足以降、2004年の名古屋会議では複合現実感交通実験スペースの展示を行うなど、毎年積極的に参加しています。

会議には75カ国から8,000人以上が参加し、ITSに関する200以上のセッションに分かれて発表と議論が行われました。 今回の会議においてITSセンターからは6件の論文発表を行い、研究成果の発信、海外の関係者との議論を行いました。

「ITS実験用交通信号機」点灯式行われる

2006年11月10日、先進モビリティ連携研究センター(ITSセンター)では生産技術研究所千葉実験所の一般公開に併せて「ITS実験用交通信号機」の設置を祝う点灯式を行いました。本式典は産学官連携によるITSの実践的研究への利用を目的とした実験用交通信号機を千葉実験所構内に設置したことによるものです。

来賓として西尾茂文副学長をはじめ、藤田隆史産学連携本部長、横井英俊国際・産学共同研究センター長、Ching-Yao CHAN 客員教授/U. C. Berkeley PATH次席研究員、前田正史生産技術研究所所長、魚本健人千葉実験所所長をお招きしました。 ITSセンターからは池内克史センター長、コアメンバーの須田義大教授、田中敏久客員教授らが出席し、鈴木助教授の司会進行の下、参列者全員によるテープカットと西尾副学長によるスイッチ点灯及び前田所長によるくす玉開きで信号機の設置と点灯が祝われ、参列者全員による横断歩道の渡り初めと、池内センター長及びサポートメンバーである堀洋一教授の研究室の電気自動車による交差点の通り初めが行われました。

実験用交通信号機は、現在ITSセンターが整備拡充に取り組んでいる統合交通実験環境「複合現実感交通実験スペース」における実環境下での検証実験などに有効であり、今回の信号機設置は次世代ITS技術の研究開発のための実験フィールド展開において記念すべき第一歩となりました。

一方、千葉実験所の一般公開は実験所内に実験装置や研究施設を有する研究室を中心に日頃の研究成果や装置・施設を紹介するイベントで、毎年11月第2金曜日を基本に行われています。ITSセンターも毎年出展しており、今回は「サスティナブルITSの展開」という出展題目で「サスティナブルITSプロジェクト・ITSセンターの体制」や「ITS実験用交通信号機の紹介」をはじめ、コアメンバーの研究室を中心に「池内研究室ITSグループ研究紹介」、「交通流シミュレーションの開発/交通現象のメカニズム解明とその対策」(桑原研究室)、「須田研究室ITSプロジェクト」、「総合ITSシミュレータのための人間運転行動モデル同定」(鈴木研究室)の各題目でパネル展示を行いました。 また展示に合わせてセンターの紹介パンフレットやこれまでに刊行したニューズレター、生産技術研究所の技報に相当する『生産研究』(Vol. 58, No. 3, ITSセンター設立記念シンポジウム特集、2006年刊)を配布し、センターの研究活動を広く紹介しました。

(鈴木高宏 助教授)

高知ITSセミナー ~東京大学ITSセミナー(1)~

2006年11月14日、高知県立美術館ホールにおいて、高知県ITS推進協議会および東京大学生産技術研究所先進モビリティ連携研究センター(ITSセンター)の主催、国道交通省 国土技術政策総合研究所、国土交通省 土佐国道事務所、高知県、高知工科大学の協賛により、「高知ITSセミナー ~東京大学ITSセミナーシリーズ1~」が開催されました。

まず第1部として『東大ITSセンターにおける取り組み』と題し、池内克史センター長をはじめとした当センターのコアメンバー(池内、桑原、須田、鈴木、田中)により、パネル形式でセンターにおける次世代ITS研究開発に向けての様々な取り組み関する紹介が行われました。 続いて第2部として、国土交通省国土技術政策総合研究所の畠中秀人主任研究官、高知工科大学総合研究所地域ITS社会研究センターの熊谷靖彦教授、国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所の松井保幸所長、高知県土木部道路課の久保博道課長ら各氏により高知県におけるITSへの取り組みの紹介が行われ、最後に予定を一部変更し第3部として講演者全員によるパネル討論が行われました。

パネル討論では中央と地域におけるITS研究開発の違いに始まり、地域のニーズに密着し、少ない予算でより有効性の高い施策を実施するための創意工夫に満ちた高知県における取り組みへの高い評価、更にはそうした取り組みを推進するために東大生研ITSセンターの持つ設備と研究成果をいかに活用するかといった期待に議論は大いに盛り上がりました。 その後、関係者により行われた懇親会や翌日の見学会でもそのような議論が引き続き行われ、セミナー終了後ただちに連携研究の企画案が作成され、本セミナーは地域ITSを担う人材育成といった目的と同時に、このようなイベントを通じて地域との緊密な連携を産み出す非常に有効な機会となることが改めて確認されました。

今回、サブタイトルを「東京大学ITSセミナーシリーズ(1)」としたように、ITSセンターは今後もこのような企画を継続的に実施し、「地域のITS人材の育成」、「地域密着型ITSの展開」そして「地域における産官学連携によるITSビジネスの創出」を目指して地域のニーズに即したITS普及促進のために貢献したいと考えています。

(鈴木高宏 助教授)

2006年度「社会人のためのITS専門講座」開催される

2006年度「社会人のためのITS専門講座」が11月29、30日の2日間にわたり、東京大学駒場コンベンションホールにて、東大CCR主催、(財)生産技術研究奨励会および東大生研ITSセンターの共催で開催されました。今回は日程も講師の数も倍増し、より充実した内容となったことからか、企業、自治体関係、大学関係者、学生等から定員250名を越える参加申込を得ることとなりました。

東大CCRでは、平成15年度より行っている『サステイナブルITSに関する研究』プロジェクトによる産官学連携における成果を広く展開すると共に、企業、自治体では育成が難しいこの分野の専門人材育成をはかり、巾ひろく社会貢献することが重要な役割であると考えており、昨年の第2回に続き開催した次第です。

講座ではITSセンターのコア・サポートメンバーによる充実した講義が続き、最後に桑原雅夫CCRセンター長代理の挨拶により閉講となりました。また、29日の夕刻には同会場にて懇親会が行われ、約70人の出席者がありました。30日の講義終了後には研究室の見学会が行われ、参加者に希望の研究室を見学していただき、大学における最新の研究成果に直に触れていただきました。これら参加者が次代のITSを担う良き人材となり、本講座が今後のネットワーク形成と研究開発、および実用化の一助となったことを期待したいと思います。

(ITSセンター事務局)

第5回ITSシンポジウム2006 開催

2006年12月6~7日の2日間、第5回ITSシンポジウムが昨年に続いて東京大学生産技術研究所で開催されました。本シンポジウムはITS Japanの主催により毎年行われているもので、ITSセンターも共催として運営に協力しています。

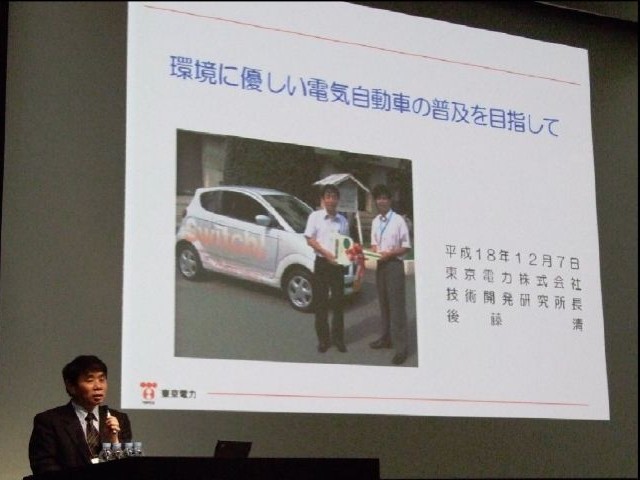

シンポジウムは両日にわたるオーガナイズドセッションに加え、一日目にはとポスターセッション、2日目には基調講演が行われました。基調講演では東京電力(株)技術開発研究所長の後藤清氏により、電気自動車の普及をテーマとした講演が行われました。オーガナイズドセッションは「安全運転」「センシング」「FOT(フィールドオペレーションテスト)」「安全-車両からのアプローチ」「生活道路ITS事始」「歩行者」「地図」という7つのテーマで行われ、中には立ち見が出るセッションもあり、質疑の時間には会場からも多数の質問やコメントが出て、非常に活気あふれるものとなりました。ポスターセッションでは43件の発表がコンベンションホールに隣接するホワイエ内に並べられ、時折混雑を感じるほどの賑わいの中、発表者と参加者の間で熱心な議論が行われていました。1日目の夕刻にはホワイエにてバンケットとベストポスター賞の表彰式が行われ、組織や分野の枠を超えて来場者同士が歓談する様子が見受けられました。今回のシンポジウムには官公庁、民間企業、大学等からあわせて308名の参加者があり、昨年と比べて3割以上増加するなど、成功裏に終了しました。

今回のシンポジウムにおいて、ITSセンターからは口頭発表1件、ポスター発表8件の発表を行い、参加者とのディスカッションを通じて今後の研究推進に向けて有益なコメントを得ることができました。

(田中伸治 助手)